1918-1933 : Le premier âge du conseil central

Le Conseil central national des métiers du district de Québec est fondé officiellement le 5 mars 1918 par la fusion des deux conseils centraux des syndicats nationaux de la vieille capitale. L’évènement est une étape importante dans une campagne politique ambitieuse qui verra naître un nouveau mouvement : le syndicalisme catholique. Le premier âge du conseil central en est un d’organisation et de montée en puissance qui se terminera dans une grave crise.

Par Nicolas Lefebvre Legault, conseiller à l’information

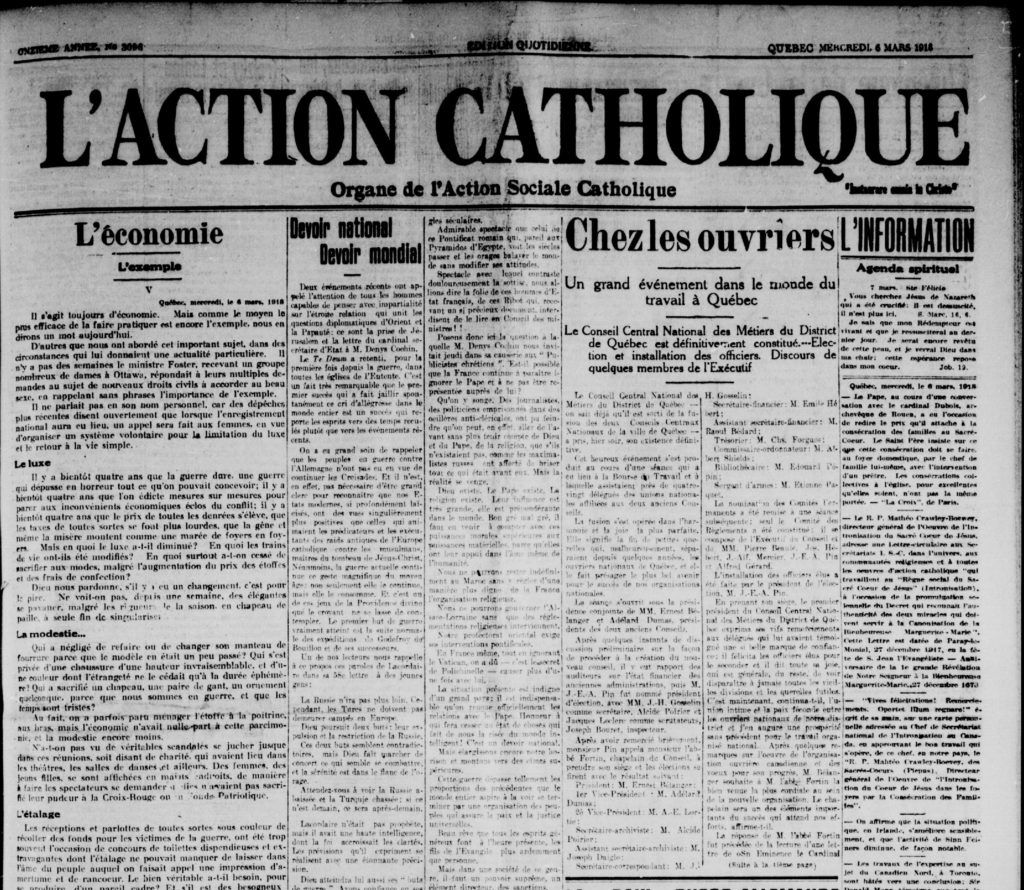

La fondation du Conseil central national des métiers du district de Québec fait la « une » des journaux (source : BANQ)

Les toutes premières années du conseil central furent une période intense. Alors qu’il compte 23 syndicats en 1919, l’embauche d’un organisateur général en la personne de Gaudiose Hébert (président), permet l’organisation d’une trentaine de nouveaux syndicats. Le mouvement syndical est toutefois instable et très dépendant de la conjoncture économique. Ainsi, de nombreux nouveaux syndicats ne survivront pas à la crise économique qui marque le début des années 1920.

Selon un document produit pour le 50e anniversaire du conseil central, l’organisation atteint un sommet en 1930, juste avant la grande crise. Le conseil central compte alors environ 5 000 membres dans une trentaine de syndicats. Trois secteurs dominent toutefois : la construction, la chaussure et les chantiers maritimes qui regroupent ensemble 90 % des membres du conseil central. Les 18 autres syndicats, qui regroupent 400 membres, sont considérés comme « satellites ». Chaque syndicat, peu importe le nombre de membres, a droit à 5 délégué-es à l’assemblée du conseil central qui se réunit toutes les deux semaines, en soirée. Le conseil central est dirigé, au jour le jour, par un comité de régie de 14 membres et un comité exécutif de 5 membres. Les élections ont lieu une fois par année. Le conseil central ne compte qu’un seul permanent, élu, soit l’organisateur général (2 si l’on compte l’aumônier qui est nommé par l’Église).

Québec au début du siècle

Au début du XXe siècle, Québec est l’une des principales villes industrielles du Canada. Elle compte 225 manufactures et ateliers qui emploient environ 10 000 ouvriers dont la moitié environ sont syndiqués. Les principaux secteurs industriels sont la chaussure, les fabriques de corsets et de meubles, les usines de tabac et de munitions. La ville est en expansion rapide, entre 1900 et 1931 la population passe de 69 000 à 150 000.

Conseiller la grève s’il le faut

Gaudiose Hébert, premier président et organisateur du conseil central

La transformation des syndicats nationaux en syndicats catholiques n’implique pas nécessairement une transformation radicale de la forme syndicale adoptée jusque-là. Dans une déclaration de principes adoptée en 1919 et diffusée largement, le Conseil central national des métiers du district de Québec montre ses couleurs. Il se déclare seul « représentant du mouvement ouvrier national et catholique » et affirme n’avoir rien à voir avec l’Internationale et le Parti ouvrier. Le conseil central « croit opportun de déclarer qu’il n’est ni bolchevik, ni socialiste, ni neutre », qu’il est pour la paix sociale, mais qu’« aucune paix n’est possible si les employeurs s’entêtent à combattre l’organisation ouvrière » et qu’il n’hésitera pas « à conseiller la grève s’il le faut » pour défendre le droit d’association et le droit à un juste salaire contre « certains patrons et de nombreux profiteurs ». D’ailleurs, à ce sujet, le conseil central joint la parole aux actes et mène cinq grandes grèves dans ses trois premières années d’existence (à savoir les pompiers, les débardeurs, les ouvriers du chantier maritime de Lauzon, les ferblantiers-couvreurs et les peintres).

Fondation de la CTCC

Le Travailleur, hebdomadaire du Secrétariat des syndicats catholiques

Pour les syndicalistes catholiques, le travail ne faisait que commencer lorsque les syndicats nationaux de Québec ont adhéré au syndicalisme catholique. De 1918 à 1921, le même travail d’organisation fut repris à la grandeur de la province et mena à la fondation de conseils centraux dans les villes de Trois-Rivières, Granby, Hull et Montréal, puis un peu plus tard, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Chicoutimi et Lachine. Quatre réunions de tous les syndicats catholiques de la province, sous la présidence de Gaudiose Hébert de Québec, préparèrent la fondation de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC) qui eut lieu à Hull, en 1921. Les syndicats de Québec formaient le tiers des délégations lors du congrès de fondation de ce qui allait devenir la CSN. Ils ont hérité de la présidence et du siège social de la nouvelle centrale.

Le baptême du feu

La grève de la chaussure

En 1925, la jeune Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC) allait avoir son véritable baptême du feu : la grève de la chaussure à Québec. Cette première grande grève, qui fut la plus longue et la plus dure de la décennie, fut perdue et faillit signer l’arrêt de mort du syndicalisme catholique à Québec.

Sceau de l’un des puissants syndicats de cordonniers de Québec.

À cette époque, l’industrie de la chaussure est centrale dans la vie économique de la ville. Les syndicats de métiers des cordonniers dominent la scène syndicale dans la vieille capitale. Ce sont les trois plus gros syndicats du conseil central, les plus combatifs et les plus expérimentés.

Après la guerre, le Québec traverse une dure crise économique. Le chômage frappe massivement et a pour effet de déstructurer les syndicats et de faire baisser les salaires. En novembre 1925, les patrons des manufactures de chaussures de Saint-Roch lancent une vaste offensive dans le but de casser définitivement les syndicats et de faire baisser les salaires afin de regagner les parts de marché qu’ils ont perdues au profit de la métropole et des manufactures ontariennes. Le 2 novembre, les patrons lancent un ultimatum : ils éliminent pratiquement les syndicats de leur gestion et vont baisser les salaires du tiers à compter du 16 novembre. Les syndicats proposent de couper la poire en deux et consentent à des baisses de salaires moins importantes en échange de leur maintien. Devant le refus patronal, c’est la grève générale dans 14 manufactures.

L’aumônier du conseil central, l’abbé Maxime Fortin, se met en action. Après avoir tenté, sans succès, de faire publier un texte favorable aux grévistes dans la presse, il convainc l’évêque de Québec d’écrire aux parties pour les amener à accepter de soumettre leur conflit à un tribunal d’arbitrage comme il l’avait fait dans le passé. En signe de bonne foi, les syndicats doivent accepter une baisse immédiate de salaire de 10 % et un ajustement après l’arbitrage. Le 30 novembre, la grève est levée d’un commun accord.

Un tribunal d’arbitrage est formé sous la présidence d’un juge de la Cour suprême. Les patrons affirment tout vouloir chambouler. À leurs yeux, seule une baisse générale des salaires permettra de sauver à terme les emplois. Du côté syndical, on présente des budgets ouvriers pour prouver qu’il est impossible de joindre les deux bouts avec les salaires proposés. On argumente contre la stricte loi de l’offre et de la demande et en faveur d’un salaire familial.

En parallèle, les syndicats tentent, sans succès, de continuer la négociation dans certaines manufactures pour briser le front commun patronal et obtenir des conventions collectives.

Le 28 avril 1926, le tribunal d’arbitrage rend son verdict. C’est la stupéfaction dans les rangs syndicaux : la sentence majoritaire, le représentant syndical s’en dissocie, cède sur toutes les demandes patronales. La colère est palpable.

L’abbé Fortin menace de quitter les rangs du syndicalisme catholique si les syndicats ne respectent pas leur parole et relancent la grève. En l’absence de mot d’ordre syndical, ce sont les ouvriers qui votent avec leurs pieds en quittant silencieusement le travail à partir du 3 mai. Le président de la CTCC, Pierre Beaulé, lui-même cordonnier, se garde bien de lancer un appel au retour au travail. Pour lui, la sentence arbitrale est tout simplement inapplicable. En quelques jours, la grève est de nouveau générale.

La violence reprend sur les lignes de piquetage pour empêcher les scabs de faire rouler les manufactures. Les grévistes sont régulièrement envoyés en prison au nom du droit de propriété et de la paix publique. La répression bat son plein. La grève durera quatre mois avant que les syndicats ne baissent pavillon et ne s’avouent vaincus.

La défaite aura de très grandes répercussions. D’abord, la moitié des grévistes refusent de rentrer au travail. Plus de 1 500 scabs les remplacent. Plusieurs de ceux qui restent quittent le syndicat, amers. Les syndicats de cordonniers, qui avaient environ 2 500 cotisants avant la grève n’en ont plus que 800 après. Il leur faudra 10 ans avant de reprendre pied dans les manufactures et presque 25 ans avant de retrouver les conditions de travail de 1925. L’impact est aussi très grand sur le conseil central, et par ricochet la CTCC. Le conflit, qui aura duré 14 mois pour les plus militants, ébranle le syndicalisme catholique jusque dans ses fondements. Un fossé se révèle entre le discours officiel, basé sur la doctrine sociale de l’Église, la bonne entente et la paix sociale, et une réalité faite de rapport de force et de pratiques syndicales classiques.

Comité des sans-travail

Action sociale

En 1921, une crise économique frappe Québec et des milliers d’ouvriers se retrouvent au chômage.

La municipalité décide de confier ses travaux publics et d’aqueduc à des chômeurs et fait appel au conseil central pour gérer l’opération. Un comité composé de l’aumônier, de l’organisateur et du président de l’Union catholique des journaliers de Québec est formé et ouvre une permanence le 23 décembre 1921 au Secrétariat des syndicats catholiques. Le succès est immédiat, plus de 500 chômeurs se présentent dès le premier jour.

Toutefois, le service fait ombrage aux échevins qui aimeraient mieux pouvoir avoir recours au bon vieux patronage à la veille d’une élection. En mars, les échevins de la basse-ville calomnient le comité des sans-travail et prétendent qu’il ne place que des membres des syndicats catholiques (ce qui est faux). En réponse, les membres du comité démissionnent le 10 mars. En trois mois, le conseil central avait rencontré 2 200 chômeurs et avait réussi à en placer 700 (il n’y avait que 300 postes, le travail se faisait en rotation). Quelques mois plus tard, le conseil central formera son propre service de placement syndical, indépendant des autorités municipales.

Crise et scission

Lors de la fondation du conseil central en 1918, et de la CTCC trois ans plus tard, un compromis est intervenu entre les gens d’Église et les syndicalistes issus des syndicats nationaux. Si les abbés ont pu faire reconnaître la doctrine sociale de l’Église, faire accepter des aumôniers et transformer les syndicats nationaux en syndicats catholiques, les syndicalistes ont gagné que les syndicats demeurent dirigés par des laïcs et conservent, en dernier recours, le droit de grève.

Ce compromis en était bel et bien un. Il demeurait à l’intérieur de l’Église beaucoup de gens qui ne comprenaient pas le syndicalisme et n’acceptaient pas son caractère revendicateur. L’époque était plutôt à la soumission à l’autorité. Le conflit de la chaussure, en 1926, a révélé au grand jour une profonde division sur le rôle des syndicats catholiques. Pour résumer, plusieurs croyaient que les syndicats catholiques étaient là pour mater les ouvriers et tenir les socialistes à distance. Rapidement, l’aumônier du conseil central, l’abbé Fortin se retrouve presque complètement isolé au sein de l’institution religieuse.

Ce compromis en était bel et bien un. Il demeurait à l’intérieur de l’Église beaucoup de gens qui ne comprenaient pas le syndicalisme et n’acceptaient pas son caractère revendicateur. L’époque était plutôt à la soumission à l’autorité. Le conflit de la chaussure, en 1926, a révélé au grand jour une profonde division sur le rôle des syndicats catholiques. Pour résumer, plusieurs croyaient que les syndicats catholiques étaient là pour mater les ouvriers et tenir les socialistes à distance. Rapidement, l’aumônier du conseil central, l’abbé Fortin se retrouve presque complètement isolé au sein de l’institution religieuse.

La contradiction interne du syndicalisme catholique éclatera au grand jour à la faveur de la crise économique et du renouvellement des aumôniers (les trois premiers aumôniers du conseil central sont tous mutés à des postes en campagne en 1932). En 1933, le conseil central se trouve fortement affaibli. Le nombre de cotisants est en chute libre, plusieurs gros syndicats comme ceux des chantiers maritimes sont disparus. La situation est critique au point où l’on débat de réduire le salaire de l’organisateur du conseil central, Pierre Beaulé, qui est également président de la CTCC. Finalement, pour économiser sur son salaire, on le convainc d’accepter de représenter le Canada à la Conférence internationale du Travail, à Genève, pendant l’été.

Coup de force des aumôniers

Alors que Pierre Beaulé est en Europe, les aumôniers fomentent une scission dans le conseil central en prenant prétexte de certaines décisions financières prises par les syndicats, malgré leur avis contraire. Les aumôniers se retirent avec 7 syndicats sur 25 et forment un Conseil général des syndicats catholiques de Québec. À son retour,

Pierre Beaulé essaie de réparer les pots cassés, mais abandonne rapidement quand il réalise que les démissionnaires ont l’appui du Cardinal Villeneuve qui considère que l’affaire est un « manque de confiance et de docilité » des travailleurs envers l’autorité religieuse. Afin de ne pas se mettre en conflit avec l’Église et de ne pas contredire ses amis du conseil central, il démissionne de son poste d’organisateur et de président de la CTCC. Les aumôniers se refusant à mettre de l’eau dans leur vin et trouver un terrain d’entente, la plupart des syndicats quittent le conseil central pour rejoindre le conseil général. L’Église veut un acte de soumission complet et l’obtient quand la CTCC expulse le conseil central de Québec et sept syndicats, dont deux des trois syndicats historiques de cordonniers, pour affilier plutôt le conseil général au prétexte que, vu l’absence d’aumôniers, le vieux conseil central n’est plus réellement un mouvement catholique. La direction de la centrale poussa la soumission jusqu’à refuser d’entendre les personnes expulsées lors du congrès annuel de la confédération.

Selon Alfred Charpentier, compagnon de route de Pierre Beaulé et futur président de la CTCC, la scission et l’expulsion des dissidents furent « douloureusement ressenties par les membres laïcs du bureau confédéral (…) Cette action dut en être une de soumission respectueuse à l’autorité religieuse de Québec… C’était le moment où il fallait aimer l’Église, la Sainte-Église, au-dessus des hommes d’Église ». Au final, il semble que le conflit porte sur le rôle des aumôniers dans les syndicats catholiques. Alors qu’à l’origine l’entente était que les aumôniers auraient un rôle de conseiller moral, plusieurs de ces derniers se voyaient plutôt comme les animateurs du mouvement syndical et ses vrais dirigeants.

Cette scission signale l’éclipse du vieux courant du syndicalisme national dans la région et un renouvellement complet de la direction du conseil central. Québec perd dans la foulée le leadership de la CTCC. La présidence passe pendant une douzaine d’années aux mains d’un montréalais et le siège social passe à deux doigts de déménager. Quant au poids relatif de Québec dans la confédération, même s’il sera toujours important, il ne sera plus jamais le même.

Le Secrétariat des syndicats catholiques avait pignon sur rue en basse-ville.

Photo : Archives de l’Archidiocèse de Québec, 33 N, Fonds Secrétariat des syndicats catholiques, Dossier 20L’appui de l’Église

Il faut pouvoir porter un regard nuancé sur le rôle de l’Église dans le développement du syndicalisme catholique. Outre un appui moral et politique, notamment pendant les grèves, mais aussi en affichant une préférence syndicale pour tous les travaux à faire pour les institutions catholiques, l’appui de l’Église au conseil central se manifestera aussi de façon très concrète par la création et le financement d’un Secrétariat des syndicats catholiques. Cette institution, émanant de l’Église et non des syndicats, dispose d’un budget important pour l’époque (5 700 $) qui lui sert à payer notamment le salaire des aumôniers, de l’organisateur du conseil central, des locaux et un journal hebdomadaire, Le Travailleur, qui aura 81 numéros avant de devenir une page dans l’édition du samedi du quotidien l’Action Catholique.

Extrait du numéro de février 2018 du journal Le Réflexe