La résistance des cordonniers

Un chapitre oublié de l’histoire syndicale de la vieille capitale

Noyau dur du syndicalisme national, fer-de-lance du mouvement ouvrier dans la capitale, pendant une trentaine d’années les syndicats de cordonniers ont constitué un véritable pouvoir ouvrier en basse-ville de Québec, allant jusqu’à faire trembler les élites de la Grande-Allée. On leur doit beaucoup, tant au conseil central qu’à la CSN, deux organisations qu’ils ont contribué à fonder et façonner. C’est « cette solidarité et ce militantisme exceptionnel », selon l’historien Jacques Rouillard, dont Le Réflexe veut témoigner aujourd’hui.

Par Nicolas Lefebvre Legault, conseiller à l’information

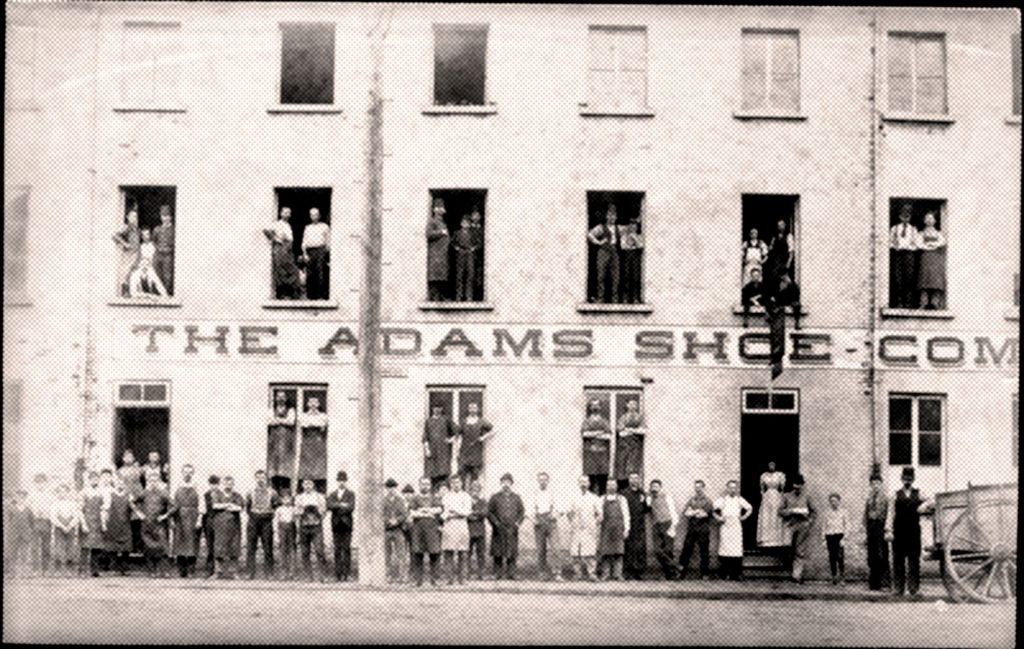

Cordonniers devant leur manufacture dans Saint-Roch. Source : BANQ

Quand le syndicalisme fait son apparition dans les manufactures de chaussures, en 1898, il ne s’agit pas à proprement parler d’une nouveauté. L’Union protectrice des cordonniers-monteurs de Québec avait été précédée par de nombreuses autres associations depuis le premier syndicat de la ville, la Société typographique canadienne de Québec, apparue en 1827. Dans l’industrie de la chaussure, les Chevaliers du travail avaient déjà préparé le terrain. C’est le premier mouvement ouvrier local à déployer avec succès, en dehors de toute institutionnalisation, ce qui deviendra le coffre à outils classique du syndicalisme combatif.

Combativité

Le succès des cordonniers est fulgurant. Le mouvement est formé de trois organisations de métiers : les tailleurs, les cordonniers-monteurs et les cordonniers-machinistes. Ensemble, ils comptent environ 2 000 membres au début du siècle, ce qui non seulement représente la plupart des ouvriers de l’industrie de la chaussure, mais carrément

20 % de tous les syndiqués de la province. Les syndicats de la chaussure participent également à la fondation de la Fédération canadienne des cordonniers et au Conseil central des métiers et du travail du district de Québec.

Quant aux patrons, ils ne sont pas en reste et s’organisent en formant l’Association des manufacturiers dont le but avoué est de casser le mouvement. Le 25 octobre 1900, c’est l’affrontement. Craignant une grève, les patrons décident de prendre l’offensive et décrètent un lock-out. Tous les ouvriers de toutes les fabriques de Saint-Roch sont licenciés en même temps et doivent, pour être réembauchés, signer un contrat notarié reniant leur adhésion au syndicat et affirmant leur accord à signer un contrat individuel.

Cependant, les syndicats tiennent le coup. Ils ne bougent pas pendant deux mois. À la fin, un éditorialiste de l’Évènement, le journal conservateur de l’époque, propose un arbitrage par l’Archevêque de Québec, Monseigneur Bégin. Les parties acceptent de se soumettre à l’autorité du prélat, le lock-out est levé le 16 décembre 1900.

À la surprise générale, lorsque la sentence arbitrale est rendue, le 10 janvier 1901, les parties constatent que l’Archevêque va beaucoup plus loin qu’un simple règlement du conflit en cours. En effet, d’une part il prétend réécrire les statuts des syndicats et leur imposer des aumôniers, mais il reconnait également le droit naturel d’association des ouvriers, une première, et, sans nier le droit de grève, propose un tribunal d’arbitrage permanent.

Si le tribunal d’arbitrage est bel et bien mis sur pied, il ne semble pas avoir d’effet sur la combativité des cordonniers. En effet, de 1900 à 1916, on compte 19 conflits de travail dans les manufactures de la basse-ville (les statistiques ne permettent malheureusement pas de départager les grèves des lock-out). Dans certains cas, il s’agit d’escarmouches. Par exemple, en juin 1901, les ouvriers de deux manufactures se mettent en grève parce qu’une partie de leur travail a été confiée à des non-syndiqués, d’autres fois ce sont des affrontements en règle, comme en décembre 1913, quand les patrons tentent une nouvelle fois, sans plus de succès, de casser les syndicats en mettant 3 000 ouvriers en lock-out pendant sept semaines.

« Nous ne sommes plus maîtres chez nous, il nous faut nous plier et nous rendre à toutes les exigences de l’union ».

– Un manufacturier, cité dans Le Soleil le 2 juillet 1912

Vers la CTCC

Syndicalisme national

L’une des particularités du syndicalisme dans l’industrie de la chaussure de Québec est qu’il ne s’est jamais joint au syndicalisme dit « international » (c’est-à-dire affilié à une union internationale basée aux États-Unis). S’il y a bien un fond de nationalisme canadien-français dans ce choix, c’est un ensemble de considérations syndicales, à la fois pragmatiques et tactiques, qui ont fait des ouvriers de la chaussure un bastion du syndicalisme national.

Manque de bol, c’est au lendemain du lock-out de 1900 que la Boots and Shoes Workers Union (BSWU) s’intéresse finalement aux syndicats de Québec. Quand deux organisateurs américains se déplacent pour rencontrer les syndiqués de Québec, le 3 février 1901, ils sont reçus cordialement. Plus de 1 000 syndiqués se déplacent même pour les entendre, mais l’accueil est plutôt tiède.

Il faut dire que la BSWU s’est construite autour d’une alternative à la grève. La stratégie des dirigeants du syndicat américain est de convaincre les patrons des manufactures de négocier une convention collective avec eux et de leur accorder un monopole syndical en échange de quoi ils pourront apposer une étiquette syndicale sur leurs produits ce qui est un avantage concurrentiel dans les centres urbains. Les syndiqués de Québec trouvent mal avisé de troquer leur fond de grève contre les promesses de l’étiquette syndicale. De plus, le syndicat international affiche une cotisation élevée; 0,25 $ au lieu de 0,10 $, afin de payer un généreux régime d’assurance.

Il semble également aux syndiqués qu’une affiliation internationale prêterait flanc aux critiques virulentes des élites locales. Par exemple, le secrétaire de l’Association des manufacturiers avait accusé les syndicats « d’obéir à un pouvoir central étranger », en l’occurrence leur fédération à son siège social situé à Saint-Hyacinthe. Comme si ce n’était pas suffisant, quelques jours avant l’assemblée, les curés de Saint-Roch et de Saint-Sauveur sont intervenus en chaire pour « mettre les ouvriers en garde contre les promesses mirobolantes qui pourraient leur être faites pour entrer dans une société internationale ».

L’adhésion à une union internationale fut donc rejetée. La rupture est définitivement consommée l’année suivante, en 1902, au congrès de Berlin (Kitchener), lors duquel les unions internationales décidèrent d’exclure du Congrès des métiers et du travail du Canada tous les syndicats qui n’adhéraient pas à une de leurs unions. C’est ainsi que dix-sept organisations québécoises, dont le Conseil central de Québec et deux syndicats locaux de cordonniers, furent exclues du mouvement syndical pancanadien naissant, faisant durablement de Québec le bastion du syndicalisme national, c’est-à-dire essentiellement québécois.

Fonds de grève

Signe d’une certaine maturité, les syndicats de cordonniers sont à l’époque les seuls syndicats nationaux à posséder un fonds de grève. Le fonds de grève a versé 12 400 $ en prestation en 1901 selon Jacques Rouillard (une somme considérable pour l’époque).

Une puissance politique

La Patrie du 13 novembre 1909. Source : BANQ

En 1909, les syndicats nationaux sont assez forts pour battre le Parti libéral dans Saint-Sauveur et envoyer Joseph-Alphonse Langlois, un cordonnier, à l’Assemblée législative. La petite histoire veut que les syndiqués de la basse-ville fussent frustrés que les libéraux osent présenter un avocat, et non un ouvrier, dans le seul comté où la classe ouvrière était dominante. Par contre, à l’élection suivante, n’étant pas satisfait du rendement de leur élu, ils ont tenté de le remplacer par Omer Brunet, mais ils n’ont pas été capables (les libéraux n’ayant présenté personne contre le député sortant).

Notons que le district no 2 de Saint-Sauveur ainsi que le comté provincial du même nom a été représenté de 1914 à 1927 au municipal et de 1924 à 1927 à l’assemblée législative par Pierre Bertrand, l’ancien président de l’Union des cordonniers-machinistes, qui se présentait alors sous la bannière du Parti ouvrier. Il faut toutefois rappeler que l’élu a basculé dans le camp du Parti conservateur et de l’Union nationale dans les années 1930, ce qui est moins glorieux.

Extrait du numéro de septembre 2017 du journal Le Réflexe