1891-1918 : Une naissance tumultueuse

Le Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN) fête son centième anniversaire l’an prochain. C’est la plus vieille organisation syndicale de la région, en plus de compter les plus vieux syndicats toujours actifs de la CSN. Si nous avons choisi de retenir la date du 5 mars 1918 comme acte fondateur, il faut savoir que l’organisation a eu quelques illustres prédécesseurs…

Par Nicolas Lefebvre Legault, conseiller à l’information

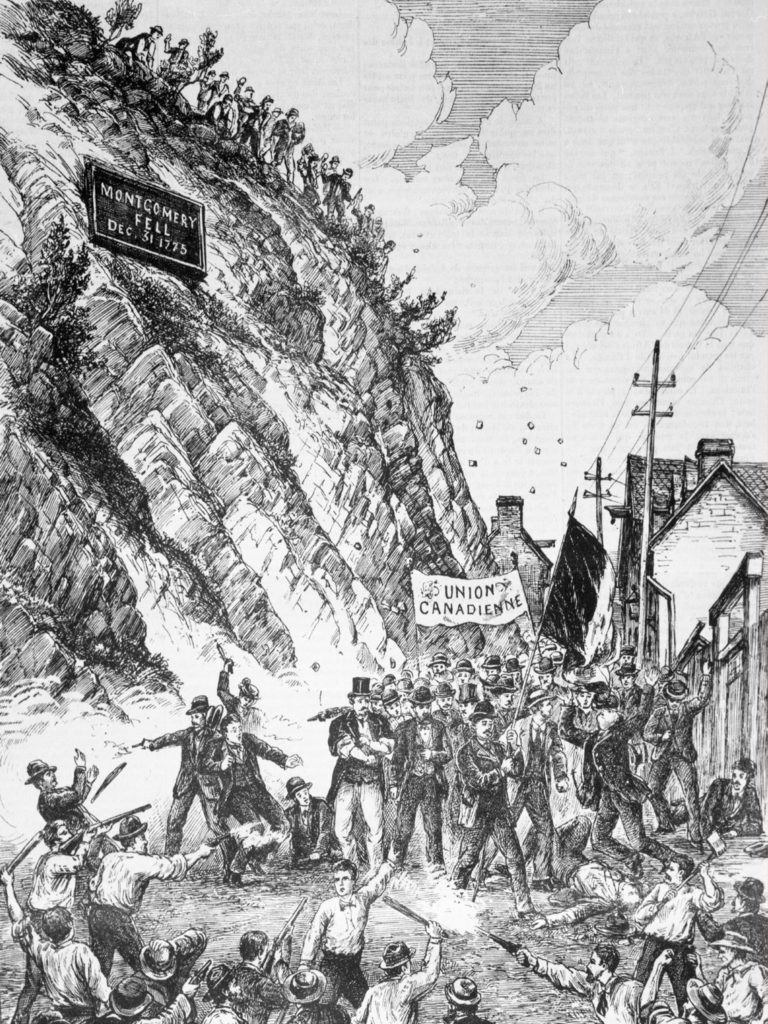

Affrontement entre deux syndicats de débardeurs, à Québec en 1879 (Journal L’Opinion publique, source : BANQ)

Le conseil central

Une origine non confessionnelle

Contrairement à une version assez largement répandue, le conseil central ne fut pas, contrairement à la CSN, d’abord une organisation syndicale catholique devenue laïque dans les années 1960. En effet, la plupart des syndicats à l’origine du regroupement n’étaient pas catholiques, mais nationaux, et avaient une implantation de longue date dans la région.

C’est en 1891 que des syndicats nationaux se regroupent pour la première fois à Québec. Ils fondent alors un organisme qui s’appelle le Conseil central des métiers et du travail de Québec. Les syndicats qui le composent sont alors jaloux de leur autonomie et ne souhaitent pas relever d’une union internationale, c’est-à-dire américaine. Ils ne sont pas pour autant religieux et la plupart ont des statuts qui interdisent même de parler de religion dans les assemblées.

À l’origine, les syndicats nationaux et les syndicats internationaux se côtoient dans les mêmes organisations. À Québec, ils partagent même une Bourse du travail, établie sur la rue Saint-

Sceau de la Fédération canadienne du travail en 1907.

Vallier. Toutefois, au début du siècle, les unions internationales tentent un coup de force et expulsent les syndicats nationaux des organisations pancanadiennes où elles sont majoritaires. C’est ainsi que la rupture est consommée en 1902 et les tenants du syndicalisme national décident de faire définitivement bande à part.

Le rapport de force est inversé à Québec et le Conseil central des métiers et du travail décide d’expulser à son tour les syndicats affiliés à des unions internationales et participe à la fondation d’une nouvelle centrale syndicale, le Congrès national des métiers et du travail, qui deviendra ensuite la Fédération canadienne du travail, dont le congrès de fondation a lieu dans la vieille capitale, en 1902. De leur côté, la demi-douzaine de syndicats expulsés, essentiellement des sections locales des unions internationales d’employés des chemins de fer, se regroupent au sein d’un Conseil fédéré des Métiers et du Travail de Québec (l’ancêtre de l’actuel Conseil régional de la FTQ).

Conflit de la chaussure

Intervention de l’Église

C’est à la faveur d’un conflit impliquant trois syndicats dans l’industrie de la chaussure que l’Église catholique se mêle pour la première fois directement de syndicalisme à Québec. L’Archevêque de Québec, Monseigneur Bégin, est en effet appelé à arbitrer un lock-out en 1900. L’intervention de l’Église se situe à deux niveaux, outre l’introduction d’un tribunal d’arbitrage, l’archevêque met sur pied une commission ecclésiale pour réviser les statuts des syndicats, qu’il juge d’inspiration « socialiste » et « maçonnique ».

Sceau de l’un des puissants syndicats de cordonniers de Québec.

Lorsque la sentence tombe, les syndicats sont stupéfaits. L’Église prétend changer le but de l’action des syndicats, en éliminant, entre autres, tout discours un peu trop « lutte de classe » et en faisant passer l’objectif premier de l’action syndicale de « l’élévation du prix du travail » à « un juste prix du travail », une notion passablement subjective.

De plus, les membres du syndicat ne sont plus tenus de « forcer » leurs collègues à joindre le syndicat, mais doivent plutôt les « encourager ». Sans supprimer le droit de grève, on précise qu’elle doit « être évitée à tout prix ». Finalement, on introduit des aumôniers dans les syndicats avec un droit de parole dans les assemblées et le pouvoir de différer une décision pour la faire approuver par l’archevêque.

Louis-Nazaire Bégin

Archevêque de Québec

Si deux syndicats acceptent les changements, en échange de la préférence syndicale à l’embauche, le troisième se rebiffe. En 1901, Arthur Marois, le président du Conseil central des métiers et du travail de Québec, écrit au ministre fédéral du Travail pour dénoncer « la coalition manifeste du pouvoir clérical et de la puissance du capital pour asservir de pauvres ouvriers ». Tout en se revendiquant catholique, le syndicaliste dénonce l’ingérence de l’Église dans les affaires temporelles et parle d’abus de pouvoir. La réponse du sous-ministre est qu’il s’agit d’une affaire privée dans laquelle il ne peut intervenir puisque les parties s’étaient entendues pour respecter la décision de l’arbitre. L’année suivante, Edmond Barry, nouveau président du conseil central, revient à la charge et écrit directement au premier ministre Laurier, sans plus de succès, arguant que les syndicats ne peuvent être liés par la sentence puisque l’archevêque outrepasse son mandat qui était d’arbitrer un conflit précis, pas de développer des mécanismes permanents et encore moins de changer les statuts des unions. Le fédéral refusant d’intervenir, les choses en restent là.

Des débats houleux

Crise des manuels scolaires

À l’époque, tout comme aujourd’hui, les grands débats de société traversent aussi le syndicalisme. En 1911, on débat beaucoup d’instruction publique et, notamment, de manuels scolaires. Le mouvement syndical est divisé sur la question. Une partie significative du mouvement ouvrier, notamment à Montréal, revendique que les manuels scolaires soient uniformisés afin que les gens ne soient pas obligés de tout racheter quand ils déménagent et changent de quartier. Cette revendication attaque de plein fouet l’église, qui contrôle l’éducation et fait une partie de son beurre en vendant justement des manuels scolaires.

Le logo de l’un des ancêtres du conseil central, en 1915

À Québec, si la direction du Conseil central des métiers et du travail de Québec adopte la revendication des manuels scolaires uniformes, la majorité des syndicats se rend aux arguments de l’Église et prône le statu quo. Le conflit mène à une crise sévère au conseil central et quelque 25 syndicats sur la trentaine que compte l’organisation se désaffilient pour se regrouper tout de suite après sous le nom de Conseil central national du district de Québec. Sans se déclarer ouvertement catholique et assumer un caractère confessionnel, le nouveau conseil central intègre dans ses statuts un préambule religieux très lourdement inspiré du texte écrit par Monseigneur Bégin pour les syndicats de la chaussure.

La crise de 1911 aura raison de la première centrale syndicale nationale de l’histoire, la Fédération canadienne du travail. Il faut dire qu’avec ses 5 000 membres, le Conseil central des métiers et du travail de Québec regroupait plus de la moitié des membres de la centrale. La Fédération canadienne du Travail survivra de peine et de misère jusqu’à la guerre.

Noyautage catholique

En parallèle, l’Église tente sans succès de fonder des syndicats catholiques pour contrer l’influence « des socialistes et des athées ». Les ouvriers se montrent toutefois peu intéressés par des organisations d’entraide refusant la grève par principe et prônant la bonne entente avec les patrons. En 1915, un nouveau personnage fait son entrée à Québec : l’abbé Maxime Fortin. Ce dernier conçoit le plan de transformer les syndicats nationaux déjà bien implantés dans la région en syndicats catholiques avant d’essayer d’en fonder de nouveau. Pour ce faire, il forme des cercles d’études avec des ouvriers triés sur le volet. L’idée est de former une élite ouvrière empreinte de la doctrine sociale de l’Église. Près de soixante leaders syndicaux passeront par les cercles d’étude de l’abbé Fortin.

En moins d’un an et demi, plusieurs syndicats nationaux décident d’amender leur constitution pour se déclarer catholique et acceptent l’arrivée d’un aumônier. En 1917, l’abbé remporte une grande victoire en obtenant, à la faveur d’une nouvelle médiation dans un conflit de travail, que les puissants syndicats des cordonniers se déclarent catholiques et acceptent eux aussi un aumônier. En mai 1917, l’Union nationale des ouvriers de la Rive-Sud, qui regroupe les travailleurs du chantier maritime de Lauzon, décide de se rallier au syndicalisme catholique.

1, 2, 3 conseil central…

On l’a vu, le Conseil central national du district de Québec avait déjà, depuis 1911, une constitution passablement catholique. En 1918, c’est au tour du vieux Conseil central national de Québec de se déclarer catholique et d’accepter un aumônier.

La table est mise pour la réunification des deux conseils centraux de Québec. Le 5 mars 1918, lors d’une assemblée de fusion à la Bourse du travail, le Conseil central national des métiers du district de Québec voit le jour. C’est ainsi que, du jour au lendemain, le syndicalisme catholique, qui vivotait jusque-là, se retrouve avec un bastion de 4 000 travailleurs dans la vieille capitale, dont bon nombre d’anciens syndiqués nationaux ayant une forte tradition de militantisme. Quelques mois plus tard, le « nouveau » Conseil central de Québec lance une invitation à tous les syndicats catholiques de la province pour une rencontre, à Québec, à la fête du Travail. C’est le début des travaux qui mèneront à la fondation de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC), mais ça, c’est déjà une autre histoire.

Un premier journal

Le Bulletin du travail, un journal édité à Québec par le conseil central de l’époque entre 1900 et 1903 (source : BANQ)

Dès 1900, les syndicats nationaux lancent un journal, le Bulletin du travail, pour défendre les ouvriers de la chaussure en grève. D’abord mensuel, puis hebdomadaire, le journal, dirigé par le président du Conseil central des métiers et du travail de Québec, Arthur Marois, sort de façon assez régulière de 1900 à 1903. Le Bulletin du travail se veut « l’organe des intérêts temporels de l’artisan et du laboureur ».

Arthur Marois se considère comme le porte-parole des travailleurs qui somment les patrons de leur assurer, d’abord, une part légitime des richesses qu’ils créent et, ensuite, assez de loisirs pour développer leurs facultés intellectuelles, morales et sociales. Dans la présentation du journal, l’éditeur met les choses au clair : « La ruse, l’injustice et la violence tendent sans cesse à dégrader le travailleur et à avilir le travail, ce qui, ni plus ni moins, revient à dégrader l’humanité elle-même, à avilir l’image de Dieu. Résultat : la jouissance insultant la privation, des fortunes scandaleuses fondées sur le paupérisme ; – dépression des intelligences, perversion des cœurs, affaissement des caractères ; misères morales, misères corporelles. Sans quoi, les travailleurs du monde entier n’auraient jamais conçu l’idée de s’unir en des associations puissantes et fortement solidarisées, pouvant même se donner la main d’un continent à l’autre, et cela aux fins d’opposer une résistance opiniâtre à la rapacité de leurs semblables, à l’oppression, à l’asservissement. ».

Action politique

En 1903, lors du congrès de fondation du Congrès national des métiers et du travail à Québec, les syndicats nationaux adoptent des revendications précurseures de ce qui deviendra plus tard le deuxième front : la suppression du travail des enfants de moins de 15 ans dans les manufactures, la journée de 8 h pour les femmes et les enfants, la création d’écoles du soir et de bibliothèques publiques, l’instruction gratuite et obligatoire, un salaire minimum, la réforme des impôts, la suppression de la saisie immobilière contre les salariés débiteurs, l’abolition du sénat, l’abolition de la qualification foncière pour toute fonction publique (il fallait avoir de l’argent ou être propriétaire foncier pour pouvoir se présenter aux élections), etc.

À Québec, ils mettent sur pied un club de réforme municipale la même année. À l’époque, la municipalité est une démocratie bourgeoise au sens propre. Le club revendique notamment l’élection du maire au suffrage universel par le peuple, le droit pour les locataires de se porter candidat et l’élargissement du droit de vote (à tous les hommes majeurs, on n’en est pas encore à revendiquer le droit de vote des femmes). Les syndicats nationaux présentent l’ancien président du conseil central, Omer Brunet, aux élections dans le district de Saint-Sauveur. Il est battu en 1904, mais élu en 1906 et 1909 sur la base de ce programme réformiste.

Extrait du numéro de décembre 2017 du journal Le Réflexe